Copyright © 2022. All rights reserved 昆明文理学院版权所有

龙泉校区:云南省昆明市龙泉路岗头村627号 杨林校区:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 电话:0871-65843058

发布时间:2025-09-21

发布时间:2025-09-21

所属栏目:榜样力量

所属栏目:榜样力量

在昆明文理学院,提起“智云AI实验室”,不少人会想起那群在校园内“遛机器人”的学生——他们围着机器人零件讨论方案,屏幕上跳动着一行行代码,手上沾着油污却眼里闪着光。没有华丽的口号,他们只是凭着对机器人技术的执念,一步步把想法变成实物,把热爱走成了看得见的成长路。今天,我们就来聊聊他们的故事。

乘风而起 | 一群追梦人,凑出一个实验室

“智云AI实验室”的起点,要从2024年11月说起。乘着国家推行《“十四五”机器人产业发展规划》的东风,结合学校创新创业的教育引导,不少有想法的学生都动了心,江涛就是其中一个。

这位95后男生,从初中第一次摸无人机开始,就一头扎进了技术里,自学钻研了六年,并创建了自己的机器人公司取得很好的运营成效。入学后,他遇到了同样对机器人感兴趣的李江涛、黄鑫、许舒航——几个人凑在一起聊技术,越聊越投缘,“不如一起搞个项目?”这句话一说出口,没人犹豫。再加上杨天娟、颜玲瑛、黄容三位老师的指导帮助,“智云AI实验室”就这么成了。

“‘智’是因为我们主打人工智能,像环境感知、路径规划这些核心技术都要靠它;‘云’则是因为我们和昆明智云航空科技有限责任公司有合作。”江涛说起实验室名字,眼里满是认真。更特别的是,这个团队还真正实现了“文理并蓄”,不只有工科生搞技术,还拉来了人文学院、数智经济与管理学院的同学——文科生来分析用户需求,经管类同学算成本、调资源,不同专业的人凑在一起,反而碰撞出不少新想法。

杨天娟老师还记得团队刚组建时的样子:“从帮他们对接资源,到一起改参赛材料、定策略,看着这群孩子从一开始的生涩,慢慢变得能独当一面,真的特别欣慰。”

分工做事 | 把日子过细,把项目做顺

走进“智云AI实验室”,你会发现这里的运作一点不混乱——用李江涛的话说,“我们的事分两块:一块是日常运营,像创业一样抓落地;另一块是参赛,要盯着创新突破。”

技术组由江涛牵头,拆成了硬件、软件、测试三个小组,有人负责装零件,有人写代码,有人专门找bug;运营组归李江涛管,市场、商务、供应链都有人盯。他们还定下了自己的规矩:江涛、李江涛和指导老师组成“执委会”,每个月开一次会,定技术方向、算资金预算;技术组和运营组每周一开15分钟早会明确目标,周五花30分钟现场演示成果、总结问题。

不过,最让大家头疼的还是“平衡学业和项目”。黄鑫笑着分享了他们的小办法:“每学期开学,我们会把所有人的课表、考试时间都收集起来,做一个‘学业-项目’共享日历。任务按紧急程度分成A、B、C三级,到了考试周,就只留A级任务,让老成员扛着,保证大家能安心复习。”

招新人的时候,他们也有自己的标准:除了技术水平外,还要看有没有热情、会不会创新、能不能跟大家配合。新人入队后,还会有“影子导师”一对一带,帮着快速融入。

攻坚时刻 | 从“卡壳到突破”,每一步都不容易

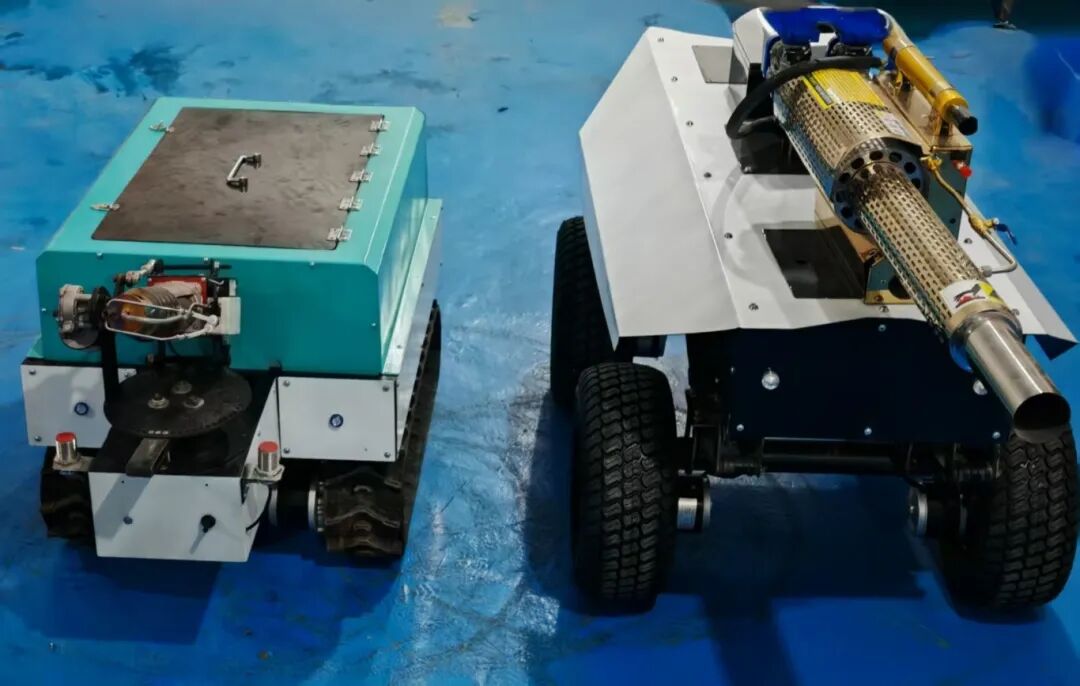

聊起搞技术的日子,团队成员们有说不完的故事。他们做过无人作战机器人、农业机器人,还搭过自动驾驶科研平台,每一个项目都不是一帆风顺的。

许舒航记得,之前做无人作战平台时,卡在了“敌我识别”这个难题上——不管怎么调试,机器人就是没法准确区分目标,几个人对着设备熬了好几个晚上,都没找到办法。后来苏为斌老师提醒他们“试试边缘计算取样特殊信息”,大家赶紧调整方案,反复测试,终于啃下了这块硬骨头。

现在,他们的技术有了自己的特色:通过技术融合,让无人车能在复杂环境里自己找路,既能做物流配送,也能搞安防巡逻。不过新的问题又来了——大四的成员要毕业,怎么把技术和经验传下去?他们没慌,一边继续对ROS自动驾驶系统做二次开发,一边忙着准备新的创新比赛,一步一步稳扎稳打。相信成果的展示可以为他们带来更多有梦想的小伙伴。

“想对学弟学妹说,别把实验室当‘额外任务’,就当是另一个课堂;遇到bug别害怕,它其实是最好的老师。大胆跨学科学习,文理兼修,用好奇心去碰技术,用坚持去追梦想。”同是团队成员的汪佳劲的话,说出了大家的心声。

赛事故事 | 30°坡道前的冲刺,拿奖不是终点

虽然没专门参加过机器人竞赛,但在创新类比赛里,他们收获不少。黄鑫最难忘的是2025年“挑战杯”省赛的备赛经历——当时他们要在一个月里做出两台能上路的无人配送样机,还要准备商业计划书和答辩,时间本来就紧张,没想到比赛场地临时变了:从体育馆改成了室外30°的坡道,之前设计的底盘根本爬不上去。

“那时候离比赛只剩10天,我们咬咬牙决定改底盘,换成四轮独立悬挂结构。”黄鑫说,那段时间大家每天连轴转:白天去五金市场挑材料,晚上在实验室里手工锯、焊、铣,连续三个晚上忙到凌晨三点,眼睛熬红了,手上也磨出了茧子。最后,他们不仅按时拿出了样机,还拿到了省二等奖,这份荣誉,比什么都珍贵。

对他们来说,比赛不是为了拿奖。通过参赛,大家的技术进步了,创新的底气更足了,团队也更团结了——这才是最大的收获。

成长之外 | 技能、情谊,还有看得见的未来

在实验室的日子,给每个人都带来了实实在在的成长:技术上肉眼可见的升级迭代,软实力上的提升也很明显。以前大家协作时,有人用这个工具记需求,有人用那个工具管代码,总容易乱。后来团队定了规矩:技术组和运营组每天下午6点同步进度,周五统一检查;需求文档用在线文档写,代码用Git管理,慢慢就顺畅了。

还有一次校运动会开幕式前夜,团队要让无人车上台表演,结果小车进水坏了。大家连夜凑到实验室,有人拆零件,有人查故障,有人找替换材料,忙了一整夜,终于在天亮前修好了,没耽误表演。“那种所有人朝着一个目标使劲的感觉,一辈子都忘不了。”李江涛说。

更重要的是,这段经历给大家的未来铺了路:前沿技术积累帮着不少人准备升学,项目管理能力、竞赛奖项让简历更亮眼,连路演的经验,都帮有人通过了名企的终面。现在,他们还带动了17名同学兼职从事无人车相关工作,让技术真的能创造价值。

文理温度 | 不只是搞技术,更是践行校训

“博文明理,敦品励学”的校训,早就融进了文理学子的日常。学院的产教融合理念,让他们养成了“先找问题,再搞创新”的习惯;心里装着社会责任,做项目时会多考虑“能不能帮到别人”;学校的创新机制,也给了他们敢试敢闯的底气。

为了把这些落到实处,他们坚持做两件小事:一是“共享自习”,每周五所有人轮流上台,把本周学的新知识讲给大家听,一人懂不如所有人懂;二是“复盘不过夜”,不管是测试还是比赛,结束后当晚就聚在一起找问题,有改进办法马上记下来。

作为学校的科创代表,他们想让更多人知道:搞技术不只是敲代码、装零件,还需要人文的温度——让机械更懂人的需求,让算法更有温情,这才是他们理解的“文理科创精神”。

这群年轻人用行动证明:真正的创新,既要硬核的技术,也要广阔的视野;技术的高度和思想的广度,从来都不矛盾。而“智云AI实验室”的故事,还在继续——他们会带着这份热爱,在机器人的路上,走得更远、更稳。

团队成员有话说

江涛:作为团队的发起人及队长,我既要统筹全局、协调多学科伙伴,又要紧盯每个细节。曾为解决定位偏差彻夜分析数据,也曾因成员分歧而焦虑。但当看到团队将创意变为实体,看着无人车精准导航时,所有付出都值得。我深刻体会到团队领导力不仅是指挥,更是服务与凝聚。在压力下磨合出的默契,让技术难题迎刃而解。我们也在继续努力,不断转化成果,在来年的赛事中,将总结经验,争取取得更大的进步。

黄鑫:作为“智云AI实验室”团队成员,我深刻体会到理论与实践的碰撞魅力。从最初调试传感器的手足无措,到看着自研算法驱动车辆精准避障的成就感油然而生,每一次突破都是成长的印记。跨学科协作教会我们倾听不同声音——财会的严谨、计算机的灵动在此交融。最难忘的是深夜讨论会上的思想火花,当代码终于跑通那一刻,所有人相视而笑的默契无可替代。这不仅是技术的进阶之路,更是团队精神的淬炼之旅,让我们真正理解了“智能”的未来需要怎样的人才。

李江涛:参与“智云AI实验室”让我蜕变成长。从最初面对复杂代码的迷茫,到逐步掌握传感器融合技术;从机械结构设计的反复失败,到见证整车流畅运行的震撼,每一步都充满挑战与惊喜。团队协作中,我学会倾听不同专业同学的见解——算法工程师的逻辑严谨、工业设计师的审美追求、电子工程师的细致调试,各种思维碰撞出创新火花。深夜共同攻克难题的经历尤为珍贵,那份并肩奋斗的凝聚力让我明白:智能驾驶不仅是技术的突破,更是集体智慧的结晶。这段旅程点燃了我对科技探索的热情,也让我懂得了坚持与合作的力量。